해외동향

[미국]광고판 광고가 고객 유지에 미치는 영향: “AIDA” 모델을 “AIDAR”로 확장 2023년 주의 분산 운전(Distracted Driving in 2023)

이번 8월 보고서는 2020년 광고조사 저널(Journal of Advertising Research)에 발표된 John L. Fortenberry Jr. & Peter J. McGoldrick의 “광고판 광고가 고객 유지에 미치는 영향: AIDA 모델을 AIDAR로 확장”이라는 논문 내용을 요약·발췌하고, 최근(2025년 4월) 미국 국가고속도로교통안전국(NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration)이 발표한 2023년 전미 주의 분산 운전 통계 자료를 요약·발췌한다.

====================================

많은 연구자는 옥외광고판이 지닌 폭넓은 기능을 충분히 고려하지 않았다. 마케팅 관리자들은 주로 인지도를 높이는 목적으로 옥외광고판을 활용하고, 인지도 추적 조사를 통해 그 효과를 평가하며, 이를 통해 자신의 신념을 강화한다.

본 2단계 연구는 옥외광고가 주로 초기 유인 역할을 하며, 주목–흥미–욕구–행동(AIDA) 모델과 같은 구매 여정의 초기 단계에 영향을 미친다는 가정을 검토한다.

연구 1에서는 옥외광고가 기존 고객의 재방문 결정에도 영향을 미친다는 사실을 확인하였다.

연구 2에서는 경험 많은 마케팅 임원들이 옥외광고가 브랜드 강화(reinforcement)와 고객 유지(retention)에 기여할 수 있음을 인정하였다. 이러한 연구 결과와 관련 분야의 증거를 바탕으로, 기존 AIDA 모델에 “유지(retention)” 단계를 추가한 AIDAR로의 확장이 시의적절함을 제안한다.

서론

오디언스의 세분화(audience fragmentation)가 심화되면서 광고주들은 기존 고객과 잠재 고객 모두와 소통하는 데 있어 더 큰 도전과 동시에 새로운 기회를 맞이하게 되었다. 이러한 변화는 주로 상호작용 기술(interactive technologies)의 확산에서 비롯된 것으로, 개인들에게 더 많은 선택권을 부여하고 경우에 따라 특정 콘텐츠를 선별적으로 차단할 수 있는 능력까지 제공한다. 디지털 시청 및 녹화 장치는 채널 전환(channel zapping)과 광고 건너뛰기를 매우 쉽게 만들어 주었으며, 동시에 일부 인쇄 매체의 생존 가능성도 떨어뜨렸다.

이러한 맥락에서 옥외광고는 여전히 실행 가능한 대안이 될 수 있다. 현재로서는 옥외광고 이미지와 메시지의 전달을 차단할 수 있는 기술이 존재하지 않기 때문이다. 다만 소비자가 다른 일에 몰두하고 있을 경우 이를 무시할 가능성은 있다.

그럼에도 불구하고 옥외광고는 여러 비판을 받아왔다. 일부에서는 시각적 공해(visual pollution)와 혼잡(clutter)을 야기한다고 비난했으며, 설치 과정에서 식생을 제거할 경우 환경적 피해를 초래할 수 있고, 운전자의 주의를 분산시킬 위험도 있다는 지적이 있었다(Scenic America, 2017; Vespe, 1997). 또한 잠재적으로 해로운 제품을 광고하는 옥외광고에 대해서는 공중보건적 측면에서 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되었으며, 특히 사회적 약자 집단에 그 피해가 집중될 수 있다는 지적이 있었다(Altman, Schooler, and Basil, 1991; Hackbarth, Silvestri, and Cosper, 1995).

옥외광고는 “보통 50피트(약 15미터) 이상의 거리에서 볼 수 있도록 제작된 대형 광고 디스플레이”로 정의된다(Outdoor Advertising Association of America [OAAA], 2016). 옥외광고는 미국에서 약 76억 달러 규모의 광고 지출을 차지할 정도로 널리 활용되고 있다. 2007~2009년 경기 침체기에 잠시 매출이 감소했으나, 이후 꾸준한 연간 성장세를 회복했고 2009년 이후 연평균 3.7%의 성장을 이어왔다(OAAA, 2016). 또한 옥외광고는 다른 대중매체보다 노출 당 비용(CPM: Cost per Mille)이 낮아 지역 또는 전국 단위의 고객에게 접근할 수 있는 실행 가능한 광고 수단으로 평가된다(Moriarty, Mitchell, and Wells, 2015; OAAA, 2016).

옥외광고는 오랜 역사를 지니고 있으며, 오늘날에도 투자가 계속 증가하는 매체이다. 학문적 연구도 축적되어 왔으나, 옥외광고의 기능과 잠재력에 대해서는 여전히 더 많은 탐구가 필요하다. 업계 자료는 옥외광고 캠페인의 트렌드와 사례를 다루고 있지만(e.g., OAAA, 2016), 옥외광고의 잠재적 효과 전반에 대한 평가는 제한적이다. 일반적으로 광고주의 목표는 기존 고객과 잠재 고객 모두이지만, 기존 고객이 광고를 인지할 가능성이 훨씬 높다(Vaughan, Beal, and Romaniuk, 2016). 그럼에도 불구하고 기존 고객에 대한 옥외광고 효과는 지금까지의 연구에서 주요 초점이 되지 못했다.

광고업계 전반에서는 소비자들의 광고 수용도에 관한 의문이 제기되고 있다. 광고 메시지가 사회 전반에 과도하게 확산되면서 주의를 끌려는 시도가 오히려 소비자의 반감을 사고 있기 때문이다(Elliott and Speck, 1998; Ha and Litman, 1997; Hammer, Riebe, and Kennedy, 2009). 광고주들이 더 많은 커뮤니케이션 채널을 추가하면서 정보 과부하가 심화되었고(Truong and Simmons, 2010), 이는 더 큰 소음 수준을 만들어냈다(Steinberg, 2008). 이러한 침투적 광고 홍수는 소비자들이 스스로를 차단된 세계로 몰아넣게 했으며(Kim, Kim, Yeh, and Choi, 2011), 많은 이들이 이를 억제하기 위해 기술적 수단을 활용하게 되었다(Mitchell, 2012).

이처럼 광고 혼잡(advertising clutter)과 목표 저해(goal impediment)는 인터넷 광고 회피의 주요 원인이 되었으며(Seyedghorban, Tahernejad, and Matanda, 2016), 기존 및 과거 고객은 기업이 이미 그들의 관심사와 선호도를 파악하고 있다는 점에서 광고 타깃으로 가장 접근하기 쉬운 집단이다(Bleier and Eisenbeiss, 2015).

따라서 옥외광고 활용을 고려하는 이들은 흥미로운 딜레마에 직면한다. 한편으로는 옥외광고가 독창적인 매체로서 광고 혼잡, 정보 과부하, 그리고 소비자의 적극적인 광고 차단 속에서도 두드러질 수 있기 때문이다. 한편 많은 사람이 일상에 침투하는 상업적 호소에 피로감을 느끼고 있다. 표면적으로 옥외광고는 원하는 노출을 제공할 수 있지만, 이러한 노출이 오히려 광고주에 대한 반감을 불러일으키는 것은 아닌가 하는 의문이 제기된다. 경영적 관점에서 보았을 때, 옥외광고는 여전히 가치 있는 매체일까? 또한 광고 플랫폼으로서 얼마나 다재다능할까? 본 연구는 이러한 질문들에 대한 통찰을 제공하고, 향후 연구를 자극하는 것을 목표로 한다.

연구 목적은 다음과 같다

• 소비자와 경영, 양 측면에서 옥외광고의 역할을 평가하고, 특히 옥외광고가 구매–재구매 과정의 후속 단계에 영향을 미치는지 검토한다.

• 마케팅 관리자가 평가하는 옥외광고 속성을 분석하고, 이러한 평가가 옥외광고를 미디어 선택지로서 어떻게 영향을 미치는지 검증한다.

• 전통적으로 활용되어 온 AIDA 광고 효과 모델이 고객 강화(customer reinforcement)를 포함하도록 업데이트될 필요가 있음을 제안하며, 이를 리마인더(reminder) 및 유지(retention) 효과와 연결한다.

기존 연구 개관 (Overview of Previous Studies)

옥외광고는 상업적으로 중요한 매체임에도 불구하고 이에 대한 학술적 연구는 상대적으로 부족하다. 그간의 주요 발견은 다음과 같다:

• 옥외광고는 광고 회상(recall)을 생성할 수 있는 능력을 지닌다(Fitts & Hewett, 1977; Hewett, 1972; King & Tinkham, 1989–1990; Osborne & Coleman, 2008).

• 보행자 및 운전자와의 정확한 위치적 관계(location)가 옥외광고의 주목 여부를 결정하며, 이를 밝히기 위해 점차 정교한 연구 기법이 활용되어 왔다(Wilson & Casper, 2016; Wilson & Till, 2011).

• 창의적 요소(creative execution)와 공간적 적용(spatial applications) 또한 옥외광고의 회상률에 영향을 미친다(Bhargava, Donthu, & Caron, 1994; Donthu, Cherian, & Bhargava, 1993; Young, 1984).

• 옥외광고는 판매 촉진 효과(sales impact)를 유발할 수 있다(Bhargava & Donthu, 1999; Taylor & Franke, 2003).

• 일부 경우 옥외광고는 부정적인 소비 패턴(adverse consumption patterns)을 강화하기도 한다(Altman et al., 1991; Fortenberry & McGoldrick, 2011).

일부 연구는 옥외광고가 지역 시장에서 브랜드 존재감을 유지하는 역할을 한다고 보고했으나(Taylor, Franke, & Bang, 2006), 전반적으로 연구자들은 긍정적 맥락에서 행동 패턴을 강화하는 사후 효과(post-sales effects)에 대해서는 충분히 다루지 않았다. 매체 효과성 비교 연구는 다양한 방법·맥락·평가기준의 차이로 인해 상반된 결과를 보여 왔다.

한 연구에서는 라디오가 옥외광고보다 효과적이라는 결과가 나왔으나, 이는 단일 소매업체와 3개 매장만을 대상으로 한 제한적 데이터에 기반하였다(Berkowid, Allaway, & D’Souza, 2001). 다른 연구에서는 옥외광고가 상대적으로 낮은 최소 비용과 높은 공간적 유연성을 바탕으로 효율적인 매체임을 강조하였다(Naik, Peters, & Raman, 2008). 동일 연구에서 옥외광고는 인쇄 및 영화 광고보다 훨씬 높은 GRP(Gross Rating Points)를 달성했으나, 인지도 측면에서의 우위는 상대적으로 덜 두드러졌다(Naik et al., 2008). 또 다른 연구에서는 기존 연구들의 경험적 기반이 제한적이라는 점을 비판하며, 인터넷을 제외한 다양한 매체의 탄력성(elasticity)을 250개 브랜드 데이터를 통해 분석하였다. 옥외광고의 탄력성 결과는 모형에 따라 상이했으나, 전반적으로 “옥외광고를 사용하는 브랜드는 이 매체가 자신들에게 효과적임을 잘 알고 있다”는 결론을 도출하였다(Frison, Dekimpe, Croux, & De Maeyer, 2014, p. 432).

또 다른 대규모 다국적 조사(47개국, 다수 매체·접점 기반)는 옥외광고에 대한 브랜드 회상(brand recall)이 잠재 고객보다 기존 고객에게서 1.5배 더 높게 나타났음을 보고하였다(Harrison, 2013, p. 185). 이는 단순히 초기 인지 제고에 그치지 않고, 기존 고객의 욕구(desire) 형성 및 행동 촉구(call to action)로 이어질 수 있음을 시사한다. 옥외광고의 강력한 주목력은 물리적 크기, 창의적 고임팩트 표현 가능성, 주요 위치라는 특성에서 비롯된다(Taylor et al., 2006).

그러나 기존 문헌은 대체로 옥외광고의 인지도(awareness) 및 회상(recall)에 집중해왔으며, 이는 광고 효과 위계(hierarchy of effects) 모델의 초기 단계에 대한 편중과 맞닿아 있다.

• AIDA 모델(Attention–Interest–Desire–Action; Strong, 1925)

• DAGMAR 모델(Awareness–Comprehension–Conviction–Action; Colley, 1961)

• CAC 모델(Cognitive–Affective–Conative; Barry, 1987; Barry & Howard, 1990)

이러한 초기 모델들은 과도한 단순화와 경직된 순차성 가정 때문에 비판을 받아왔다(Ambler, 2000; Cramphorn, 2006; Weilbacher, 2001). 그럼에도 여전히 영향력 있는 틀로 활용되고 있다(Barry, 2002).

실무적 논의에서는 옥외광고가 단순한 행동 유도(action) 단계를 넘어, 고객 유지(retention)와 재방문(reinforcement)을 지원하는 역할을 수행할 수 있음을 보여준다. 이는 AIDA의 행동 단계 이후까지 확장되는 개념으로, ATR 모델(Attention–Trial–Reinforcement; Ehrenberg, 1974/2000; Ehrenberg, Barnard, Kennedy, & Bloom, 2002)에 반영된다. 다만 ATR 모델은 구매 이전(prepurchase) 단계를 충분히 포괄하지 못하는데, 이는 당시의 판매 및 충성도 데이터 활용 증가와 관련된 것으로 보인다.

이와 병행하여 변화 단계 모형(Transtheoretical Model, TTM)은 변화 과정의 단계를 무관심(precontemplation), 숙고(contemplation), 준비(preparation), 행동(action), 유지 혹은 재발(maintenance/relapse)으로 구분하며(Prochaska, Diclemente, & Norcross, 1992), 행동 전후 단계 모두를 포괄한다. TTM은 주로 심리치료(Velicer et al., 1995) 및 사회 마케팅(Andreasen, 1995) 분야에서 활용되어 왔지만, ATR과 마찬가지로 AIDA 모델의 중요한 결핍(postaction stage 부재)을 부각시킨다.

또한 옥외광고가 사회적으로 바람직하지 않은 행동(예: 음주·흡연)을 조장하는 데 사용된 사례들은 오히려 행동 이후(post-action) 단계에서의 유지·강화 기능을 확인시켜준다(Altman et al., 1991; Hackbarth et al., 1995). 보다 긍정적인 맥락에서도 소비자는 구매 후에 자신의 선택에 대한 재강화(post-purchase reinforcement)를 추구하며(Ehrenberg, 1974/2000; Solomon, 2017), 이때 명품 자동차나 서비스 광고는 기존 고객에게는 안도감·확신을 제공하고 잠재 고객에게는 인지 및 관심을 창출하는 역할을 한다.

따라서 소비자와 광고 관리 양 측면에서 옥외광고의 기능을 다각도로 평가하는 것은 학문적 의의가 크다. 본 논문은 옥외광고 문헌의 이러한 공백을 메우고, 광고주에게 주는 시사점뿐 아니라 AIDA 모델의 진화 가능성에 대한 논의로 이어진다.

방법론 (METHODOLOGY)

연구 1: 소비자 설문조사 (Study 1: Consumer Survey)

본 연구는 한 헬스케어 시스템 제공자(health-system provider)가 두 개의 인접한 미국 도시에서 진행한 옥외광고 캠페인을 추적 조사하였다. 이 캠페인은 긴급진료소(urgent-care centers) 홍보를 목적으로 하였다. 긴급진료소는 일반적으로 병원 응급실 응급 입원(admission)이 필요하지 않은 환자를 치료하는 기관이다.

이 헬스케어 제공자는 해당 도시에서 동일 업종 경쟁사뿐 아니라 다양한 간접적 대체재와도 경쟁하고 있다. 예를 들어 병원 응급실(emergency departments)은 유사한 진료를 제공할 수 있으나, 보통 훨씬 더 비용이 높게 책정된다. 일반 의원(general medical clinics) 또한 더 저렴한 대안이 될 수 있지만, 운영 시간이 제한적인 경우가 많다.

따라서 본 연구에 참여한 긴급진료소들은 높은 경쟁 구도(highly competitive marketplace) 속에서 운영되고 있다.

표 1. 연구 1과 연구 2의 설문 표본

|

Gender |

% |

Education |

% |

Annual Income |

% |

||

|

Female |

63.0 |

High school |

34.7 |

Under $25,000 |

39.1 |

||

|

Male |

37.0 |

Some college |

34.6 |

$25,000–$39,999 |

23.9 |

||

|

Age range |

|

College degree |

30.6 |

$40,000–$54,999 |

15.4 |

||

|

Under 30 |

32.9 |

Customer type |

|

$55,000 or over |

21.7 |

||

|

30–49 |

44.1 |

New customer |

46.7 |

|

|

||

|

50 or older |

23.0 |

Returning customer |

53.3 |

|

|

||

|

연구 2: 관리 조사(n = 263 (241)) |

|

||||||

|

Gender |

% |

|

Status |

% |

|

% of Advertising Spend |

% |

|

Female |

69.5 |

|

VP or CEO |

15.9 |

|

No billboard spend |

13.8 |

|

Male |

30.5 |

|

Director |

63.6 |

|

Under 5% |

18.4 |

|

Age range |

|

|

Other management |

20.5 |

|

5%–9% |

23.4 |

|

Under 30 |

4.4 |

|

Media-buying activity |

|

|

10%–14% |

18.0 |

|

30–39 |

24.7 |

|

Under 10 years |

28.4 |

|

15%–19% |

10.0 |

|

40–49 |

35.6 |

|

10–19 years |

38.9 |

|

20% or more |

16.3 |

|

50 or older |

35.6 |

|

20 years or longer |

32.5 |

|

|

|

측정 항목

연구자들은 환자가 도착했을 때 배포할 설문지를 개발하고 테스트했다. 설문지의 첫 번째 섹션은 다양한 효과에 걸친 옥외광고의 인지 효과에 초점을 맞추었다. 연구 환경상 설문지 길이가 제한되어 다항목 척도를 사용할 수 없었다. Rossiter(2002)는 “쉽게, 그리고 균일하게 상상할 수 있는 객체”의 경우 단일 항목 척도(single-item scale)가 충분히 효과적일 수 있음을 주장하고 입증했으며(Bergkvist & Rossiter, 2007, p. 176), 옥외광고가 이에 해당된다.

응답자가 옥외광고를 인지했는지 확인한 후, 연구자들은 7점 척도(Havlena & Graham, 2004에서 개발)를 사용하여 인지도 변화 수준을 측정했다. 이 연구들은 단면적(cross-sectional)이기 때문에 다지점 인지도 척도(e.g., Yoo, Donthu, & Lee, 2000)가 더 세밀한 보정을 제공했다. 광고 정보 제공 정도(advertising informativeness) 척도는 이전 연구자들의 개념(Ducoffe, 1995; Smit & Neijens, 2000)을 기반으로 개발되었다. 영향 범위 척도(extent-of-influence scale, Gilly, Graham, Wolfinbarger, & Yale, 1998에서 수정)는 신규 및 기존 고객의 구매 단계 후반을 반영했다.

표본

캠페인 기간 동안 총 2,380명의 환자가 치료를 위해 방문했으며, 그중 1,640명이 설문에 참여하여 응답률 68.9%를 기록했다. 이 중 1,190명(72.6%)이 캠페인을 인지하여 모든 질문에 답변할 수 있었다. 여성 응답자가 남성보다 많았는데, 이는 가족 구성원의 주요 돌봄자 역할을 할 가능성이 높았기 때문이다(표 1 참조).

응답자의 연령 중앙값을 기준으로 평균 연령은 38.5세, 개인 기준 평균 연 소득은 37,644달러였다. “재방문 고객(returning customers)”은 이전에 해당 센터를 방문한 경험이 있는 사람으로, 환자 또는 동행인으로 방문한 경우를 포함하며, 응답자의 53.3%를 차지했다. 이들은 시설과 서비스를 직접 평가할 수 있는 기회를 이미 가지고 있었다.

표 2. 옥외광고판 효과에 대한 고객 인식

| 고객 표본 | 옥외광고판을 인지했는가? | 인지한 경우 평균 평가 (1–7, n = 1,190) | 옥외광고판에 대한 의견 |

|

(n = 1,640) |

|

|

No % |

|

Yes % |

|

IncreasedAwareness |

Informative |

Influenced the Visit |

|

(n = 1,640) |

|

New customer |

|

|

34.6 |

|

65.4 |

|

4.84 |

4.72 |

4.14 |

|

5.56 |

|

Returner |

|

|

20.5 |

|

79.5 |

|

4.48 |

4.88 |

3.80 |

|

5.64 |

|

All |

|

|

27.4 |

|

72.6 |

|

4.62 |

4.81 |

3.94 |

|

5.59 |

|

Φ or t |

|

|

Φ = .158 |

|

|

|

t = −2.972 |

t = 1.626 |

t = −2.697 |

|

t = 1.068 |

|

p |

|

|

<.001 |

|

|

|

.003 |

.104 |

.007 |

|

.288 |

연구 2: 마케팅-경영 전국 설문조사

이 연구는 미국 전역의 보건 서비스 분야 전문가 경영진들의 보다 폭넓은 관점을 수집하고자 하였다. 대부분의 구성 개념에 대해 연구자들은 옥외광고판의 인식된 역할과 성과에 대한 보다 상세한 정보를 제공하기 위해 다항목 척도를 활용할 수 있었다. 옥외광고판의 속성-성과(attribute-performance) 및 속성-중요도(attribute-importance) 척도는 기존 학술 연구가 부족했기 때문에 산업 자료와 자문위원의 의견을 바탕으로 개발되었다. 전반적인 의견에 대한 척도는 미디어 평가 관련 선행 연구(Dai, Shij & Piron, 2002; Nowak, Cameron, & Krugman, 1993)를 참고하여 구성되었다.

경영진이 소비자의 옥외광고판 평가를 인식하는 정도를 묻는 척도는 기존 연구(Precision Marketing, 2006)를 기반으로 하였다. 양극형 7점 척도(2–6은 레이블 없음)는 충분한 응답 옵션과 시각적 균일 간격을 제공하여 구간 수준(interval level)의 데이터를 생성할 수 있었다(Reips & Funke, 2008). 부정적 평가 옵션으로 시작하는 척도 형식은 사회적 바람직성 편향이나 동의 편향을 줄이는 데 도움을 주었으나(Krumpal, 2013), 지식 있고 경험이 풍부한 경영진을 대상으로 한 익명 설문에서는 위험이 낮았다(부록 A 참고).

옥외광고판에 대한 전반적인 평가는 여섯 가지 다른 매체에 대한 평가와 함께 수행되었다. 이는 주요 모델에서 종속 구성 요소가 되며, 보다 현실적인 미디어 평가 과제를 제공하여 생태학적 타당성을 높였다. 또한 응답자가 자신의 옥외광고판 평가를 경쟁 매체(특히 라디오, TV, 인터넷, 신문, 잡지, 전화번호부(옐로우페이지))와 비교하여 고려하도록 보장했다. 모든 척도에서 이러한 비교 평가는 경영진의 시간 제약과 설문 길이에 따른 응답 품질 저하 때문에 불가능하였다.

공통 방법 편향(common method bias)과 일관성 모티브를 최소화하기 위해(Podsakoff & Organ, 1986) 옥외광고판 속성 평가는 설문 초반에 배치하고 전반적인 옥외광고판 평가와 충분히 분리하였다. 또한 경영진은 설문 전자 페이지를 이전으로 되돌아볼 수 없었다. Harman 검정 결과 단일 요인에 의해 설명되는 분산은 공통 방법 편향 우려를 위한 50% 기준치보다 훨씬 낮았다. 선행 연구(Podsakoff, Mackenzie, Lee, & Podsakoff, 2003)에 따라 확인적 요인분석(CFA) 모델에서 공통 잠재 요인을 포함하거나 제외했을 때 항목 부하량(item loadings) 차이가 .20을 초과하지 않았다.

표본 틀(sample frame)은 미국 전역의 의료 마케팅 경영진으로, 1,200개 미국 병원협회(AHA) 등록 종합병원 목록에서 추출되었다. 전화 조사에서 미디어 구매 업무 관련 576명을 확인하였으며, 대부분 병원에서 옥외광고판을 사용했지만 선택 편향을 피하기 위해 사용 여부는 표본 기준에 포함하지 않았다. 인터넷 설문 응답은 263개 병원(22개 불완전 응답)으로, 45.6%(완전 응답 기준 41.8%)의 응답률을 기록했으며, 이는 경영진 설문의 평균 응답률 수준이었다(Mellahi & Harris, 2016). 분석 가능한 표본 241명은 계획된 분석 수행에 충분하였다(Hair, Black, Babin, and Anderson, 2010). 이 표본은 경험이 풍부하고 대부분 고위 경영진으로 구성되었다(표 1 참조).

결과

연구 1: 소비자의 광고판 속성 평가

응급 진료 센터들은 광고판을 적극적으로 활용하고 있었지만, 시설을 방문한 모든 사람이 광고판을 알아차린 것은 아니었다. 본 연구에서 응답자의 72.6%가 광고판을 인지한 것으로 나타났다(표 2 참조). 나머지 27.4%에 대해서는 캠페인 관련 질문이 조사되지 않았다. 특히 기존 방문 고객의 79.5%가 광고판을 인지한 반면, 신규 고객은 65.4%에 불과했다(Φ = .158, p < .001; 표 2 참조).

신규 고객(행동 단계)과 기존 고객(유지 단계)에 대한 광고판 효과를 비교하기 위해 연구진은 네 가지 주요 측정 지표에서 수준과 비교를 분석하였다(표 2 참조). 신규 고객은 자연스럽게 광고판이 시설 인지도를 높였다고 인식할 가능성이 더 높았다(t(1045.39) = −2.974, p = .003).

더 중요한 발견은 기존 고객의 인지된 효과 수준이다. 본 사례 및 다른 경쟁적 시장 상황에서도 광고판의 상기 효과는 기존 고객에게도 유효했다. 이는 일반적으로 방문 빈도가 낮은 상황에서 특히 중요한데, 광고판이 자주 방문으로 얻는 상기 효과를 대체할 수 있기 때문이다.

정보 전달 측면에서 기존 고객은 광고판이 신규 고객보다 다소 더 정보 제공적이라고 평가했으나, 통계적으로 유의미하지는 않았다. 전략적 측면에서 중요한 점은 두 고객 범주 모두 광고판을 유익하게 여겼다는 사실이다. 이는 기존 고객 또한 새로운 시설이나 서비스, 운영 시간 등과 관련된 정보 업데이트가 필요함을 인지했음을 보여준다.

영향 수준은 이 척도의 중간점 부근에 있었다. 신규 고객이 기존 고객보다 광고판의 영향력이 더 높다고 응답했지만, 상당수의 기존 고객도 광고판의 영향을 보고했으며, 이는 광고판이 고객 유지(retention)에 있어 가치 있는 역할을 한다는 것을 시사한다. 조직은 의료 서비스 시설로 고객을 유치하는 데 영향을 미치는 여러 다른 요인들도 고려해야 한다(예: Thomas, 2014). 여기에는 입소문, 합리적인 가격(Gilbert, Lumpkin, and Dant, 1992), 기존 고객의 경우 이전 경험(Bopp, 1990) 등이 포함된다.

매체에 대한 반감은 광고주의 이미지와 광고 효과 모두에 부정적 영향을 미칠 수 있다. 모든 응답자는 특정 캠페인과 관련 없이 광고판에 대한 전반적인 의견을 제시할 수 있었다. 신규 고객의 72.4%가 광고판에 대해 긍정적인 의견(척도 5–7)을 나타냈으며, 이는 기존 고객의 76.9%와 유의미한 차이가 없었다. 부정적인 의견(척도 1–3)을 나타낸 응답자는 각각 5.6%와 4.8%로 매우 적었다.

연구 2: 광고판 기능에 대한 관리자 평가

광고판 속성

경험 있는 마케팅 관리자들의 견해를 평가하기 위해 연구자들은 응답자들에게 광고판을 14가지 속성에 대해 평가하도록 요청했다(표 3 참조). 처음 8가지 속성은 최소한 일부 광고 효과 모델에서 등장한다. 이 중 가장 높은 평가를 받은 항목은 예측대로 사전 행동(pre-action) 단계 효과로, 기존의 믿음을 반영한다. 이러한 믿음은 관리자들이 브랜드 또는 광고 인지도 측정을 위한 추적 연구(tracking studies)를 활용하도록 영향을 줄 수 있으며, 이는 일부 관리자들의 “광고판은 주로 인지도 확보를 위한 것”이라는 가정을 강화할 가능성이 있다(추적 기법에 대한 논의: Harrison, 2013; Vaughan et al., 2016; Wilson and Casper, 2016).

표 3. 광고판 속성에 대한 경영진 평가

|

1.Being noticed |

5.07 |

1.236 |

.536 |

|

2.Create awareness |

5.16 |

1.197 |

.556 |

|

3.Generate interest |

4.71 |

1.290 |

.642 |

|

4.Create desire |

4.10 |

1.371 |

.627 |

|

5.Influence prospects |

4.15 |

1.297 |

.502 |

|

6.Influence customers |

4.06 |

1.348 |

.487 |

|

7.Customer retention |

3.72 |

1.406 |

.492 |

|

8.Customer loyalty |

3.66 |

1.457 |

.537 |

|

9.Cost |

3.80 |

1.306 |

.499 |

|

10.Creative potential |

4.79 |

1.749 |

.453 |

|

11.Lead time |

4.10 |

1.590 |

.309 |

|

12.Customer remembers |

4.75 |

1.290 |

.557 |

|

13.Helpful to customers |

4.39 |

1.299 |

.548 |

|

14.Nonintrusive |

4.26 |

1.311 |

.467 |

처음 8가지 속성의 표준편차를 보면 고객 유지(customer retention)와 고객 충성도(customer loyalty)가 가장 컸으며, 평균값은 낮았다. 이는 구매 후(post-purchase) 효과에 대한 견해가 다양함을 보여주며, 이러한 효과는 항상 광고판과 연관되지 않았고 기존 AIDA 모델의 범위를 넘어선다. 이 단계에서 이변량 상관분석(bivariate correlations)에 따르면 이러한 행동(action) 및 행동 이후(post-action) 효과 또한 광고판에 대한 전반적 평가(overall ratings)에 영향을 미쳤다(p < .001).

잠재적 동의 편향(acquiescence bias)을 방지하기 위해 연구자들은 부정적(1–3) 또는 중립적(4) 응답을 표시할 수 있는 선택지를 더 많이 제공했다. 관리자 중 3분의 1 이상이 광고판이 잠재 고객(37.8%)과 기존 고객(37.8%)에 영향을 미친다고 응답했다. 4분의 1 이상은 광고판이 고객 유지(28.2%)와 충성도(27.0%)를 증가시킨다고 응답했으며, 이는 일부 마케팅 관리자들이 광고판의 강화(reinforcement) 역할을 믿고 있음을 나타낸다.

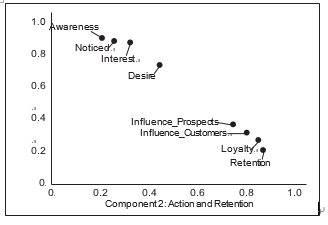

8가지 효과 척도에 대한 주성분 분석(principal-components analysis)을 통해 응답의 차원성을 검토한 결과, 고유값(eigenvalue) 기준 < 1을 적용하여 두 개의 구성 요소가 도출되었다(부록 B 참조). 이 두 구성 요소는 사전 행동(pre-action) 단계 능력에 대한 신념과 이후 단계 능력에 대한 신념 간의 명확한 구분을 제공했다. 연구자들은 두 주성분을 도식화하여(그림 1 참조) 각 광고판 기능의 요인 적재(loadings)를 나타냈다. 이를 통해 인지도 및 관심 효과에서 행동 영향 및 고객 유지(retention) 효과까지의 능력 인식 위치와 근접성을 실증적으로 확인할 수 있었다.

조사 및 분석에서 생태학적 타당성(ecological validity)을 높이기 위해 연구자들은 관리자들에게 광고 매체 선택 시 평가할 미디어 관리(media-management) 항목에 대해 광고판을 평가하도록 요청했다(표 3 참조). 이 항목 중 비용(cost)은 평균값이 중립적이었으며, 다른 두 가지 미디어 관리 항목보다 다소 높은 상관계수를 보였다. 광고판 제작 리드타임(lead time)도 평균적으로 중립적이었으며, 이변량 분석(bivariate terms)에서 광고판 전반 평가에 미치는 영향이 가장 낮았다. 창의적 가능성(creative potential)은 세 가지 미디어 관리 항목 중 가장 높게 평가되었고, 상관관계를 기준으로 비용 다음으로 광고판 전반 평가에 영향을 미치는 요인으로 나타났다.

관리자들은 또한 매체 자체에 대한 고객 인식과 광고판이 전달하는 구체적인 메시지 및 이미지를 고려해야 한다. 대다수 관리자들은 고객들이 광고판을 기억하고, 유용하다고 여기며, 일반적으로 방해적이라고 느끼지 않는다고 평가했다. 광고판에 대한 전반적 평가는 라디오, 텔레비전, 인터넷, 신문, 잡지, 전화번호부 등 여섯 가지 다른 매체와 함께 이루어졌다. 이러한 접근은 보다 현실적인 매체 평가 작업을 통해 생태학적 타당성을 확보하고, 응답자들이 경쟁 매체 대비 광고판 전반 평가를 고려하도록 하기 위함이었다.

그림 1. 광고판 기능 평가 — 구성 요소(컴포넌트) 도식

측정 모델

연구진은 광고판의 사전 단계 효과(pre-action-stage effects)를 고려한 후, 영향력(influence) 및 유지 효과(retention effects)에 대한 평가가 관리자의 광고판 전체 평가(overall ratings)에 유의미하게 기여하는지를 검증할 필요가 있었다. 영향력 척도(impact scale)는 미디어 속성 항목 1–3으로 구성되었으며(α = .883), 영향 척도(influence scale)는 항목 6–8로 구성되었다(α = .847). 미디어 이슈 척도(media issues scale)는 고객 태도 및 행동에 직접적인 영향을 측정하지 않는 미디어 선택 기준 항목 9–11로 구성된 형성 지수(formative index)이다. 소비자 혜택 척도(benefits for consumers scale)는 광고판이 소비자에게 제공하는 직접적 효용을 평가한 항목 12–14로 구성되었다(α = .794).

확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)을 통해 측정 모델의 전체 적합도를 평가하고, 공통 방법 편향(common method bias), 수렴 타당도(convergent validity), 판별 타당도(discriminant validity) 검증을 수행하였다. 적합도 지표(normed fit index = .957, comparative fit index = .984 [기준 > .90], root-mean-square error of approximation = .049 [기준 < .070]) 모두 허용 범위 내였다(Hair et al., 2010). Fornell & Larcker 검증(Fornell and Larcker, 1981)을 통해 판별 타당도를 확인하였으며, 모든 평균 분산 추출(average variance extracted, AVE)의 제곱근(square root of AVE)이 다른 구성 요소 간 상관보다 컸다(Voorhees et al., 2016).

연구진은 다중 회귀분석(multiple regression)을 사용하여 이러한 구성 요소가 관리자들의 광고판 전체 평가를 예측하는 상대적 영향력을 분석하였다(표 4 참조). 영향력 척도(impact scale)가 가장 높은 표준화 베타값을 기록하여 광고판이 주로 인지도와 관심을 생성한다는 전통적 관점을 반영하였다. 소비자 혜택 척도(benefits for consumers) 역시 두 번째로 강한 베타값을 기록하였다. 특히 영향 척도(influence scale, 행동에서 유지까지 포함)는 세 번째로 높은 유의미한 베타값(p = .005)을 보여, 광고판이 단순 인지도 향상 외에도 행동 유도와 유지에 기여함을 시사했다.

미디어 관리 이슈(media-management issues)는 광고판 전체 평가와 이변량 상관(bivariate correlation)에서는 유의했으나, 광고판 기능 평가와 함께 분석 시 영향력이 다소 제한적이었다. 다중공선성(multicollinearity) 문제는 없었으며, 모든 분산팽창지수(VIF)는 3.0 미만이었다. 계층적 회귀(hierarchical regression)를 통해 관리자 개인 특성의 영향을 추가 검증한 결과, 연령, 성별, 학력, 미디어 구매 경험 연수, 광고 예산에서 광고판이 차지하는 비율 등은 유의한 영향을 미치지 않아, 계층적 회귀 결과는 별도로 보고하지 않았다.

표 4. 관리자 평가에 영향을 미치는 요인: 다중 회귀분석

|

Impact scale |

.353 |

.000 |

5.022 |

2.641 |

|

Influence scale |

.165 |

.005 |

2.804 |

1.816 |

|

Benefitsforconsumers |

.250 |

.001 |

3.420 |

2.843 |

|

Media issues index |

.107 |

.045 |

2.036 |

1.465 |

참고: 분산분석(ANOVA) 결과: F(4, 234) = 63.173, p < .001; 조정된 R² = .554. VIF = 분산팽창계수(Variance Inflation Factor)

논의

관리적 시사점

소비자 연구와 경영진 연구 모두에서 나타난 강력한 증거는 옥외광고가 광고 효과의 모든 단계에서 유용하다는 점을 보여준다. 전통적인 경영진의 가정 — 즉, 옥외광고는 주로 인지도와 관심을 높이는 수단이라는 믿음(Taylor et al., 2006) — 은 옥외광고의 잠재적 기능이라기보다는 일반적인 사용 방식의 한계일 수 있다. 일반적으로 옥외광고를 배치하는 목표가 신규 고객을 중심으로 제품이나 시설에 대한 주목을 유도하는 것에 집중되어 있어, 옥외광고가 기존 고객과 신규 고객 모두의 의도와 충성도를 강화할 기회를 간과하게 만든다. 특히 단기 및 중기적 인지도와 회상 효과 측정에 초점을 맞춘 관리 관행은 이러한 제한적 인식을 강화한다.

소비자 행동 및 사회적 마케팅 분야의 이론과 효과 모델은 행동 후 강화(post-action reinforcement)와 유지(retention)의 중요성을 강조하지만, 마케팅 실무자와 연구자들은 옥외광고의 이러한 잠재적 역할을 덜 고려하는 경향이 있다. 정책 연구자들은 해로운 소비 패턴을 유지시키는 맥락에서 옥외광고의 강화 역할을 무시하지 않았지만, 옥외광고가 긍정적 마케팅 환경에서도 강화 및 유지 역할을 수행할 수 있다는 현재 연구 결과는 이를 입증한다.

연구 결과는 광고 효과 이론에 대한 시사점도 제공한다. AIDA와 같은 계층적 진행 모델은 수년간 비판을 받아왔지만(Weilbacher, 2001), 여전히 광고·마케팅 실무자·교육자에게 유용하다. 그러나 이러한 모델들은 일반적으로 구매 후(post-purchase) 및 강화 역할을 포함하지 않으며, 이는 모델이 판매 중심 환경에서 개발되었기 때문이다. 본 연구는 이러한 계층적 효과 모델을 광고와 마케팅 커뮤니케이션 맥락에서 검증하려는 노력에 기여한다(Barry, 2002).

AIDA 모델은 100년 이상 사용되어 왔으며, 초기에는 AID로 시작해 나중에 “A(action)”가 추가되었다. 개인 판매 맥락에서 일부 연구자는 AIDA에 “S(만족, satisfaction)”를 추가하였으나, 이는 광고의 구매 후 잠재력을 지나치게 좁게 정의한다(Sheldon, 1911). 다른 연구자들은 ATR 모델을 ATRN으로 발전시켜 “nudging(슬쩍 밀어넣기)”을 포함시키기도 했다(Barnard and Ehrenberg, 1997). 따라서 가장 영향력 있는 모델들도 마케팅 강조점의 변화에 맞춰 적응해왔다.

일반화된 모델에서는 간결함(parsimony)이 중요하다. 일부 연구자는 구매 전 단계(pre-action)를 5단계로 나누었고(Lavidge and Steiner, 1961), TTM(Transtheoretical Model)에서는 구매 전 단계가 더 세분화되기도 했다(Velicer et al., 1995). 따라서 AIDAR 모델에 “유지(retention)” 단계를 추가하는 제안은 모델의 간결함을 유지하면서 기존의 심각한 공백을 메우는 방식이다.

신규 고객과 기존 고객에 대한 잠재적 효과를 평가하는 관련 이론적 관점으로 범주 관여 편향(category involvement bias, Gordon et al., 1998)과 정교화 가능성 모델(elaboration-likelihood model, Petty & Cacioppo, 1986)이 있다. 전자는 일반적으로 구매 여정에서 더 많은 단계를 포함하며, 이는 모든 유형의 의사결정을 단일 모델로 완전히 설명할 수 없다는 추가적인 근거를 제공한다. 또한 TTM의 진화는 모든 사람이 모든 단계를 거치지 않으며, 때로는 이전 단계로 회귀(relapse)가 발생할 수 있음을 보여준다(Martin, Velicer, & Fava, 1996).

요약하면, AIDA를 AIDAR로 확장해야 하는 근거는 다음과 같다

• 모델은 당시의 마케팅 강조점을 반영할 수 있다. AIDA는 판매 중심 시대에 등장했고, ATR은 강화·유지·충성도에 대한 관심이 높던 시기에 등장했다.

• AIDA가 구매 후 단계(post-action stage)와 관련 기회를 포함하지 않는다는 제한은 현대 마케팅 관행과 크게 맞지 않는다.

• 풍부한 판매 및 충성도 데이터를 활용할 수 있게 되면서 ATR은 구매 후 과정을 다루지만, AIDA·TTM·CAC 모델의 일부 구매 전 단계(pre-action stage)는 포함하지 않는다.

• 마케터들은 여전히 소비자의 관심과 욕구에 주목하고 있으며, 다양한 데이터 유형을 활용해 소비자의 구매 여정을 보다 포괄적으로 이해할 수 있다.

• 모델은 때때로 공백을 메우거나 마케팅 강조점 변화를 반영하기 위해 확장이 필요하다. AIDA는 원래 AID에서 발전했으며, ATR(N)은 “nudge”를 모델에 추가했다.

• 과거에 제안된 “S(만족, satisfaction)” 추가는 개인 판매(personal selling) 맥락에서 AIDA의 공백을 강조한 사례였다(Sheldon, 1911).

• 인간 행동 연구 분야의 TTM은 구매 전과 후 단계를 모두 포함하는 변화 단계(stages of change)를 제시한다.

• TTM의 발전은 모든 단계를 반드시 거치지 않는 다양한 전환 경로와 이전 단계로의 회귀(relapse)를 인정한다.

• 구매 단계의 수와 순서는 구매 참여도(involvement)에 따라 달라지며, 제품 역할·가격·수명·구매 빈도 등과 관련된다.

• AIDA와 ATR의 강점을 결합함으로써 AIDAR는 간결성을 유지하면서 더 완전하고 유연한 모델을 제공한다.

• 본 연구는 소비자 및 경영진 연구를 통해 AIDAR의 타당성을 지원하지만, 다른 산업·매체·국가에서 다양한 방법을 활용한 추가 연구를 촉구한다.

확장 및 한계

이 연구들은 미국 내 하나의 대형 서비스 부문, 그리고 전문 마케팅 기능을 갖춘 충분히 큰 조직을 대상으로 한정되었다. 따라서 연구 결과는 다른 조직 유형과 산업 부문에서도 검증이 필요하다. 또한 연구자들은 초기 이용 이후 행동 결과에 대한 옥외광고 효과를 추정하기 위해 종단적(longitudinal) 데이터를 활용할 기회를 모색할 수 있다. 기존 고객에서 브랜드 또는 카테고리 주목도(brand or category salience)의 상승(Miller and Berry, 1998)과 경영진에게 중요한 광고 효과 간의 연관성을 탐구할 수도 있다. 실험적 기법과 기술을 통해 광고 콘텐츠가 재방문(repatronage) 및 구매 행동에 미치는 영향을 조사할 수 있다.

경영진이 옥외광고 효과를 평가할 방법을 선택하는 과정과 이러한 선택이 옥외광고의 기능 인식에 어떤 영향을 주고받는지도 연구할 필요가 있다. 디지털 패널 수가 증가함에 따라 옥외광고는 새로운 연구 기회를 제공할 수 있으며, 하이테크 이미지를 강화하고 시간과 상황에 따라 차별화하며 광고 준비 시간을 최소화할 수 있다. 지나가는 사람들이 옥외광고를 끌 수는 없지만, 인터넷 및 모바일 광고보다 침습성이 낮으며 관심을 끄는 능력에 의존하므로 소비자와 경영자 모두에게 더 독특하고 매력적으로 만들 수 있다. 또한 옥외광고는 웹 접속을 유도하여, 옥외광고로 시작된 관심을 바탕으로 한 자발적이며 비침습적인 웹 커뮤니케이션을 가능하게 할 수 있다.

본 연구는 소비자와 전문가 실무자의 관점을 모두 제공하지만, 옥외광고의 효과가 더 넓은 광고 효과 계층(hierarchy of effects) 전반에 걸쳐 어떻게 나타나는지를 탐구할 추가 연구 기회를 강조한다. 이러한 연구는 전통적인 광고 효과 계층 모델의 재평가에도 기여할 수 있으며, AIDA 계층을 AIDAR로 확장하는 제안과 연결된다. 이는 구매 후 강화, 유지, 관계 구축(post-purchase reinforcement, retention, relationship building)에 대한 현대적 중요성을 반영하면서 소비자의 구매 여정에 대한 지속적 관심도 인정한다.

저자 소개

JOHN L. FORTENBERRY, JR.는 루이지애나 주립대학교 슈리브포트 캠퍼스(Louisiana State University Shreveport) 경영대학의 제임스 K. 엘로드(James K. Elrod) 보건행정학과 학과장, 제임스 K. 엘로드 보건행정학 교수, 마케팅 교수이다. 또한 Willis–Knighton Health System에서 마케팅 전략 및 기획 부사장(VP)으로 재직 중이다. 그의 연구는 Journal of Business Research, BMC Health Services Research 등 주요 학술지에 게재된 바 있다.

PETER J. MCGOLDRICK(교신저자)는 영국 맨체스터 대학교(University of Manchester) 소매학(Retailing) 교수로 재직 중이다. 그는 Journal of Retailing, Harvard Business Review, Retail Marketing 등 다수의 학술지와 교과서에 200편 이상의 연구 논문을 발표했다. 또한 장기 산업–대학 협력 프로젝트인 Retail Research Forum을 창립하고 운영했으며, Academy of Marketing Science의 이사(governor)를 역임했다.

참고문헌

Harrison, F. ”Digging Deeper Down into the Empirical Generalization of Brand Recall: Adding Owned and Earned Media to Paid-Media Touchpoints.” Journal of Advertising Research, 53, 2 (2013): 181–185.

Havlena, W. J., and J. Graham. “Decay Effects in Online Advertising: Quantifying the Impact of Time Since Last Exposure on Branding Effectiveness.” Journal of Advertising Research 44, 4 (2004): 327–332.

Hewett, W. C. “What One Little Showing Can Do.” Journal of Advertising Research 12, 5 (1972): 29–30.

KIm, E., S. KIm, Y. Yeh, and S. M. ChoI. “Exploring the Antecedents of Advertising Avoidance on Online Video Sites.” In American Academy of Advertising Conference Proceedings. Minneapolis, MN: American Academy of Advertising, 2011.

KingI, K. W., and S. F. Tinkham. “The Learning and Retention of Outdoor Advertising.” Journal of Advertising Research 29, 6 (1989–1990): 47–51.

Klerkx, M., and L. Van Meurs. “Processing Outdoor Posters: Product and Brand Recognition in a Split of a Second.” In International Advertising and Communication. Current Insights and Empirical Findings, S. Diehl and R. Terlutter, eds. Wiesbaden, Germany: Deutscher Universitäts Verlag, 2006.

Krummpal, I. “Determinants of Social Desirability Bias in Sensitive Surveys: A Literature Review.” Quality & Quantity 47, 4 (2013): 2015–2047.

Lavidge, R. C., and G. A. SteIner. “A Model for Predictive Measurement of Advertising Effectiveness.” Journal of Marketing 25, 6 (1961): 59–62.

Martin, R. A., W. F. VelIcer, and J. L. Fava. “Latent Transition Analysis to the Stages of Change for Smoking Cessation.” Addictive Behaviors 21, 1 (1996): 67-80

Mellahi, L., and L. C. Harris. “Response Rates in Business and Management Research: An Overview of Current Practice and Suggestions for Future Direction.” British Journal of Management 27, 2 (2016): 426–437.

MIller, S., and L. Berry. “Brand Salience versus Brand Image: Two Theories of Advertising Effectiveness.” Journal of Advertising Research 38, 5 (1998): 77–82.

MItchell, A. “Advertisers, Face It, Your Consumers Hate You.” (2012, March 29). Retrieved from the Campaign website: http://www.campaignlive.co.uk/ article/alan-mitchell-advertisers-face-it-consumers-hate/1124059

Moriarty, S., N. D. MItchell, and W. D. Wells. Advertising and IMC: Principles and Practice, 10th ed. Boston: Pearson, 2015.

Naik, P. A., K. Peters, and K. Raman. “Heterogeneous Response Functions in Advertising.” Arbeitspapiere des Lehrstuhls für Innovation, Neue Medien und Marketing, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Universität Kiel, 2008. Retrieved from the Econstor website: https://www.econstor.eu/ handle/10419/27679

Nowak, G. J., G. T. Cameron, and D. M. Krugman. “How Local Advertisers Choose and Use Advertising Media.” Journal of Advertising Research 33, 6 (1993): 39–49.

Osborne, A. C., and R. Coleman. “Outdoor Advertising Recall: A Comparison of Newer Technology and Traditional Billboards.” Journal of Current Issues and Research in Advertising 30, 1 (2008): 13–30.

Outdoor AdvertIsInG Association oF America. (2016). “Facts and Figures.” Retrieved from https://oaaa.org/AboutOOH/Factsamp;Figures.aspx

Petty, R. E., and J. T. Cacioppo. “The Elaboration Likelihood Model of Persuasion.” Advances in Experimental Social Psychology 19 (1986): 123–205.

Podsakoff, P. M., and D. W. Organ. “Self-Reports in Organizational Research: Problems and Prospects.” Journal of Management 12, 4 (1986): 531–544.

Podsakoff, P. M., S. B. Mackenzie, J. Lee, and N. P. Podsakoff. “Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies.” Journal of Applied Psychology 88, 5 (2003): 879–903.

PrecIsIon Marketing. “PM Study Tracks Marketer versus Public Attitudes.” Precision Marketing 18, 38 (2006): 3.

Prochaska, J. O., C. C. DIclemente, and J. C. Norcross. “In Search of How People Change: Applications to Addictive Behaviors.” American Psychologist 47, 9 (1992): 1102–1114.

Reips, U. D., and F. Funke. “Interval Level Measurement with Visual Analogue Scales in Internet-Based Research: Vas Generator.” Behavior Research Methods 40, 3 (2008): 699–704.

RossIter, J. R. “The C-OAR-SE Procedure for Scale Development in Marketing.” International Journal of Research in Marketing 19, 4 (2002): 305–335.

ScenIc AmerIca. (2017). “The Truth about Billboards.” Retrieved from http://

www.scenic.org/billboards-a-sign-control/the-truth-about-billboards

Seyedghorban, Z., H. TAhernejAd, and M. J. MAtAndA. “Re-Inquiry into Advertising Avoidance on the Internet: A Conceptual Replication and Extension.” Journal of Advertising 45, 1 (2016): 120–129.

Sheldon, A. F. The Art of Selling. Chicago: Sheldon School, 1911.

SmIt, E. G., and P. C. NeIjens. “Segmentation Based on Affinity for Advertising.” Journal of Advertising Research 40, 4 (2000): 35–43.

Solomon, M. R. Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, 12th ed. Boston: Pearson, 2017.

SteInberg, B. “Repeat Ad Nauseam: TV Spots Risk Driving Consumers Away.” Advertising Age 79, 44 (2008): 1–10.

Strong, E. K. The Psychology of Selling. New York: McGraw-Hill, 1925.

Taylor, C. R., and G. R. Franke. “Business Perceptions of the Role of Billboards in the U.S. Economy.” Journal of Advertising Research, 43, 2 (2003): 150–161.

Taylor, C. R., G. R. Franke, and H.-K. Bang. “Use and Effectiveness of Billboards.” Journal of Advertising 35, 4 (2006): 21–34.

Thomas, R. K. Marketing Healthcare Services. Chicago: Health Administration Press, 2014.

Truong, Y., and G. SImmons. “Perceived Intrusiveness in Digital Advertising: Strategic Marketing Implications.” Journal of Strategic Marketing 18, 3 (2010): 239–256.

Vaughan, K., V. Beal, and J. Romaniuk. “Can Brand Users Really Remember Advertising More than Nonusers? Testing an Empirical Generalization across Six Advertising Awareness Measures.” Journal of Advertising Research 56, 3 (2016): 311–320.

VelIcer, W. F., S. L. Hughes, J. L. Fava, and J. O. Prochaska. “An Empirical Typology of Subjects within Stage of Change.” Addictive Behaviors 20, 3 (1995): 299–320.

Vespe, F. “High Tech Billboards: The Same Old Litter on a Stick.” Journal of Public Policy and Marketing 16, 1 (1997): 176–179.

Voorhees, C. M., M. K. Brady, R. Calantone, and E. Ramirez. “Discriminant Validity Testing in Marketing: An Analysis, Causes for Concern, and Proposed Remedies.” Journal of the Academy of Marketing Science 44, 1 (2016): 119–134.

WeIlbacher, W. M. “Point of View: Does Advertising Cause a ‘Hierarchy of Effects’?” Journal of Advertising Research 41, 6 (2001): 19–26.

WIlson, R. T., and J. Casper. “The Role of Location and Visual Saliency in Capturing Attention to Outdoor Advertising: How Location Attributes Increase the Likelihood for a Driver to Notice a Billboard Ad.” Journal of Advertising Research 56, 3 (2016): 259–273.

WIlson, R. T., and B. D. TIll. “Effects of Outdoor Advertising: Does Location Matter?” Psychology & Marketing 28, 9 (2011): 909–933.

Yoo, B., N. Donthu, and S. Lee. “An Examination of Selected Marketing Mix Elements and Brand Equity.” Journal of the Academy of Marketing Science 28, 2 (2000): 195–211.

Young, E. “Visibility Achieved by Outdoor Advertising.” Journal of Advertising Research 24, 4 (1984): 19–21.

부록 A 측정 척도

연구 1: 응급 진료센터 소비자 설문조사 측정 항목

1. [회사명] [시설명]의 광고판(billboards)을 [도시명] 지역에서 본 적이 있습니까?

o 아니오

o 예 (아니오 선택 시 5번 문항으로 건너뛰기)

2. 광고판이 이번 클리닉 방문에 어느 정도 영향을 미쳤습니까?

o 전혀 영향 없음 □□□□□□□ 최대 영향

3. 광고판이 이 클리닉에 대한 인식을 얼마나 높였습니까?

o 전혀 증가하지 않음 □□□□□□□ 크게 증가

4. 광고판이 정보를 제공하는 데 얼마나 도움이 되었습니까?

o 전혀 유익하지 않음 □□□□□□□ 매우 유익

5. 광고판에 대한 전반적인 의견은 어떠십니까?

o 매우 부정적 □□□□□□□ 매우 긍정적

6. 이번이 [시설명]을 처음 방문하십니까?

o 아니오

o 예

추가 분류 문항: 연령, 성별, 소득, 교육 수준

연구 2: 마케팅/광고 임원 대상 전국 설문조사 측정 항목

가능한 효과 평가

다음 항목에 대해 광고판(billboards)이 영향을 미친다고 얼마나 동의 또는 비동의하십니까?

• 타깃 시장에서 눈에 띈다

o 강하게 비동의 □□□□□□□ 강하게 동의

• 타깃 시장 내 인지도를 높인다

o (위와 동일한 척도)

• 타깃 시장 내 관심을 생성한다

o (위와 동일한 척도)

• 타깃 시장 내 욕구를 창출한다

o (위와 동일한 척도)

• 기존 고객이 재방문 또는 이용을 연장하도록 영향을 준다

o (위와 동일한 척도)

• 잠재 고객이 이용하도록 영향을 준다

o (위와 동일한 척도)

• 고객 충성도를 높인다

o (위와 동일한 척도)

기타 미디어 관리 문제 평가

다음 속성을 기준으로 광고판을 어떻게 평가하시겠습니까?

• 비용

o 매우 나쁨 □□□□□□□ 매우 좋음

• 창의적 잠재력

o (위와 동일한 척도)

• 준비 기간(Lead time)

o (위와 동일한 척도)

고객의 광고판 인식에 대한 임원 관점

광고판이 일반적으로 다음과 같다고 얼마나 동의 또는 비동의하십니까?

• 고객에게 기억된다

o 강하게 비동의 □□□□□□□ 강하게 동의

• 고객에게 도움이 된다

o (위와 동일한 척도)

• 고객에게 방해되지 않는 것으로 인식된다

o (위와 동일한 척도)

미디어 전반에 대한 종합 비교 평가

다음 광고 매체에 대한 전반적인 의견은 무엇입니까?

• 라디오

o 매우 부정적 □□□□□□□ 매우 긍정적

• 텔레비전

o (위와 동일한 척도)

• 인터넷

o (위와 동일한 척도)

• 신문

o (위와 동일한 척도)

• 잡지

o (위와 동일한 척도)

• 광고판

o (위와 동일한 척도)

• 옐로우 페이지

o (위와 동일한 척도)

측정을 간격 수준(interval level)에서 수행하기 위해, 척도에는 값 1과 7에만 레이블이 표시되어 있다. 척도의 중간 값 2~6은 숫자만 표시되어 있으며, 이는 수치적·시각적 모두에서 간격이 동일하도록 하기 위함이다.

분류 질문에는 성별, 연령, 직급, 미디어 구매 경력, 미디어 지출 비율 등이 포함된다. 집계된 범주와 분포 요약은 표 1(연구 2)를 참조.

________________________________________

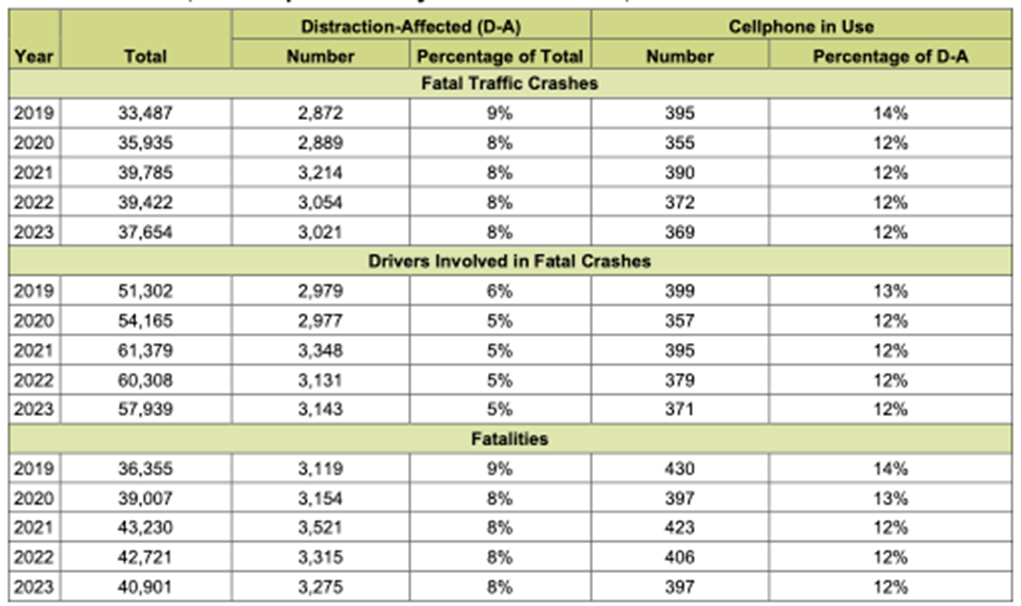

출처: FARS 2019–2022 최종 파일(Final File), 2023 연례 보고서 파일(Annual Report File, ARF)

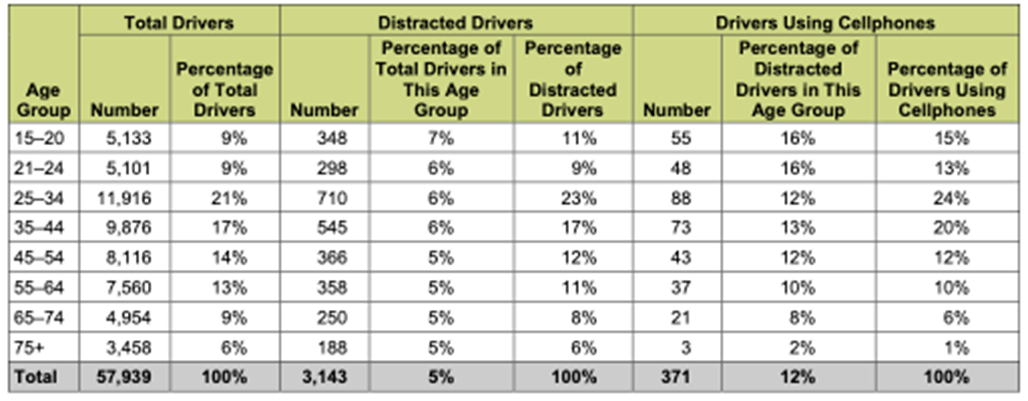

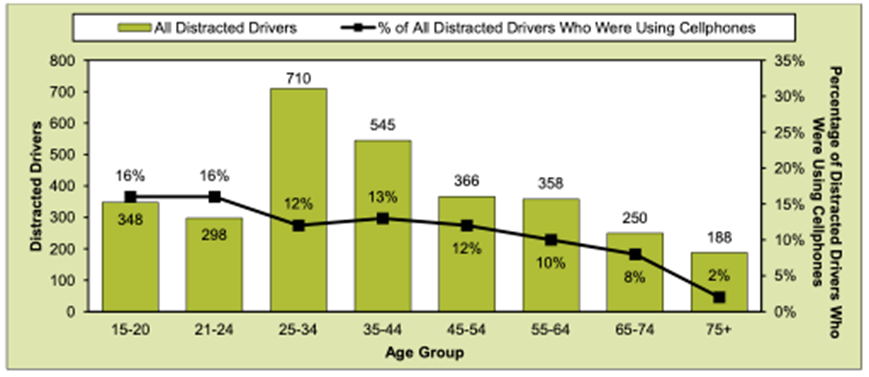

표 2는 2023년 치명적 교통사고에 연루된 운전자를 연령대별로 나타낸 데이터이다. 15~20세 운전자 중 7%(5,133명 중 348명)가 사고 당시 주의가 분산된 상태였다. 이 연령대는 연령대별 전체 운전자 중 주의가 분산된 운전자 비율(표의 “Distracted Drivers: Percentage of Total Drivers in This Age Group” 열)에서 가장 높은 비율을 기록하였다.

표 2. 2023년 치명적 교통사고 연루 운전자, 연령대별, 주의 분산 및 휴대전화 사용

출처: FARS 2023 연례 보고서 파일(ARF)

주석: 총합에는 14세 이하 운전자 93명이 포함되며, 이 중 8명이 사고 당시 주의가 분산된 것으로 기록되었다. 또한 총합에는 연령 미상 운전자 1,732명이 포함되며, 이 중 72명이 주의 분산 상태로 기록되었다.

치명적 교통사고에 연루된 각 연령대 운전자의 비율과 주의 분산 관련 치명적 사고에 연루된 운전자의 비율을 비교하면, 15~20세와 25~34세 연령대에서 주의 분산이 과대표집(overrepresentation)된 것을 확인할 수 있다. 이는 표의 “Total Drivers: Percentage of Total Drivers” 열과 “Distracted Drivers: Percentage of Distracted Drivers” 열을 비교하면 알 수 있다. 요약하면 다음과 같다.

• 15~20세 운전자는 전체 치명적 사고 운전자의 9%를 차지했으나, 주의 분산 운전자의 11%, 휴대전화로 인해 주의가 분산된 운전자의 15%를 차지했다.

• 25~34세 운전자는 전체 치명적 사고 운전자의 21%를 차지했으나, 주의 분산 운전자의 23%, 휴대전화로 인해 주의가 분산된 운전자의 24%를 차지했다.

또한 “Distracted Drivers: Percentage of Total Drivers in This Age Group” 열을 보면, 연령대가 높아질수록 비율이 점차 감소하여, 15~20세 연령대는 7%, 45~54세 이상 연령대는 5%로 나타났다.

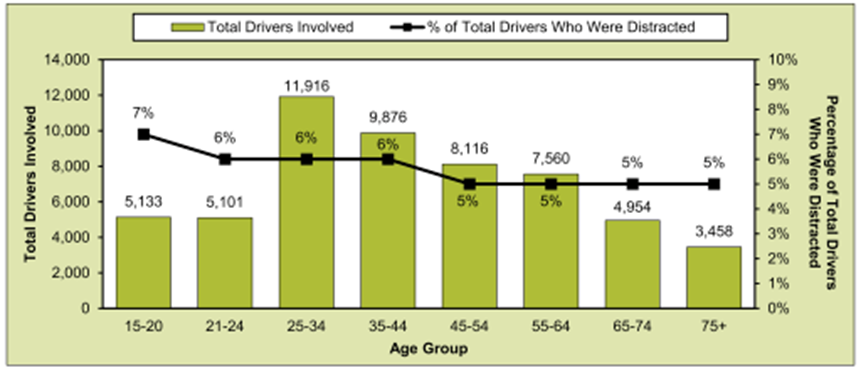

치명적 교통사고에 연루된 전체 운전자 연령대 분포, 주의 분산 운전자 비율, 주의 분산 운전자 중 휴대전화 사용 비율은 그림 1a와 1b에 나타나 있다.

그림 1a. 2023년 치명적 교통사고 연루 운전자 및 연령대별 주의 분산 운전자 비율

출처: FARS 2023 연례 보고서 파일(ARF)

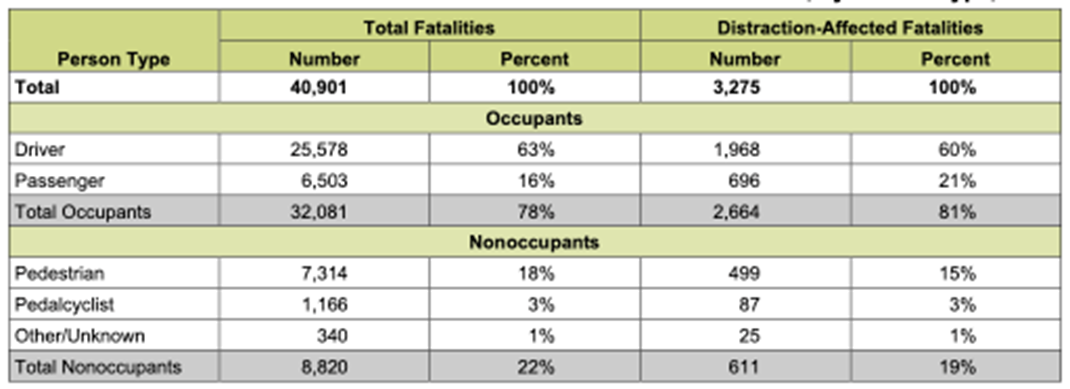

표 3 는 2023년 주의 분산 관련 교통사고에서 사망자의 유형을 보여준다. 주의 분산 관련 치명적 교통사고(및 전체 치명적 사고)에서 대부분의 사망자는 차량 탑승자(오토바이 운전자 포함)였다. 전체 교통사고 사망자 중 차량 탑승자는 78%, 주의 분산 관련 사고 사망자는 81%를 차지했다. 나머지 사망자는 차량 외 인원(보행자, 자전거 운전자 등)이었다. 2023년 주의 분산 운전자는 차량 외 인원 611명의 사망과 관련되었다.전반적으로 사망자 유형별로 보면, 주의 분산 관련 치명적 사고에서의 사망자 비율은 전체 치명적 사고에서의 비율과 매우 유사하다.

표 3. 2023년 사망자 유형별 전체 및 주의 분산 관련 사망자

출처: FARS 2023 연례 보고서 파일(ARF)

주석: 백분율은 독립적으로 반올림되었기 때문에 합계가 100%가 되지 않을 수 있다.

2023년 주의 분산 관련 치명적 교통사고에 연루된 운전자 중 71%가 남성이었으며, 이는 전체 치명적 교통사고 운전자 중 73%와 비교된다.

주의 분산 관련 교통사고 부상자 추정치

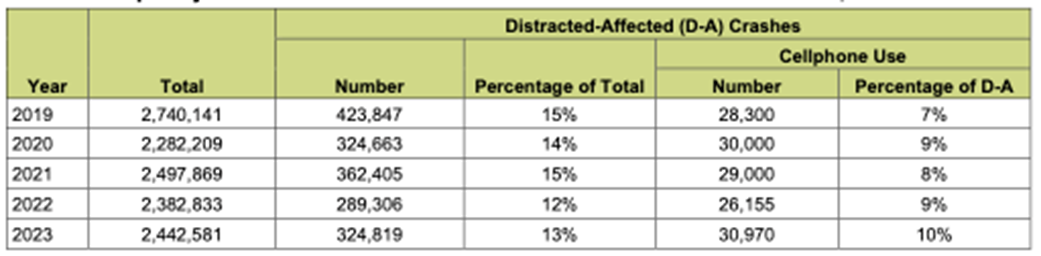

2023년 경찰 신고 교통사고에서 추정되는 부상자는 2,442,581명이었다(표 4 참조). 이 중 주의 분산 관련 교통사고에서 부상당한 사람은 324,819명으로, 전체 부상자의 13%를 차지했다.

2023년에는 휴대전화 사용 또는 기타 휴대전화 관련 활동과 연관된 교통사고로 약 30,970명이 부상당했으며, 이는 주의 분산 관련 교통사고 부상자의 10%에 해당한다.

표 4. 2019–2023년 전체 교통사고 및 주의 분산 관련 교통사고 부상자 수

출처: FARS 2019–2022 최종 파일, 2023 연례 보고서 파일(ARF); CRSS 2019–2023

지난 5년 동안 주의 분산 관련 교통사고로 부상당한 사람의 추정 수치는 감소와 증가를 반복했다. 그러나 전체 부상자 중 주의 분산 관련 사고의 비율은 대체로 일정하게 유지되었다.

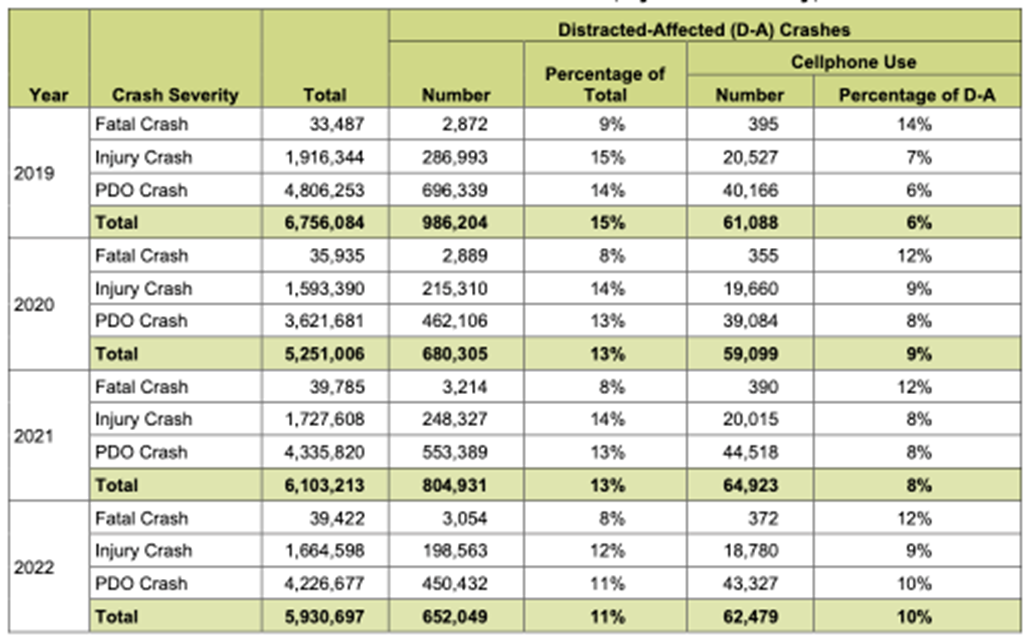

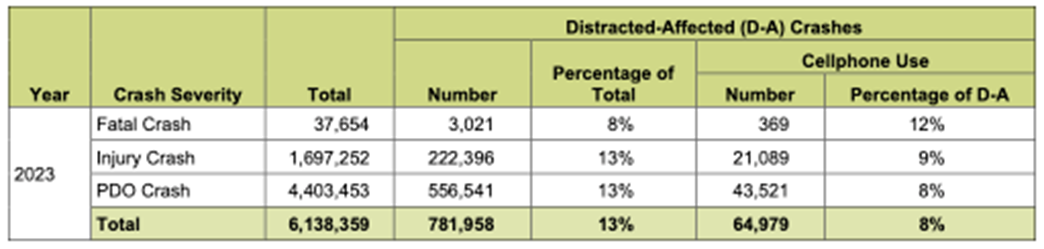

모든 심각도 수준의 교통사고

표 5는 2019년부터 2023년까지 경찰 신고 교통사고에 대한 정보를 제공하며, 여기에는 치명적 사고, 부상 사고, 재산 피해만 발생한 사고(PDO)가 포함된다. 이 기간 동안 모든 심각도 수준의 교통사고에서 주의 분산이 관련된 사고의 비율은 거의 변동이 없었다.

2023년에는 주의 분산 관련 부상 사고가 약 222,396건 발생했으며, 이는 전체 부상 사고의 13%에 해당한다. 이 사고에서 약 228,012명의 운전자가 사고 당시 주의가 분산된 상태였으며, 이는 전체 부상 사고 운전자의 7%에 해당한다.

표 5. 2019–2023년 주의분산(사고심각도/휴대전화 사용별) 관련 교통사고

출처: FARS 2019–2022 최종 파일, 2023 연례 보고서 파일(ARF); CRSS 2019–2023

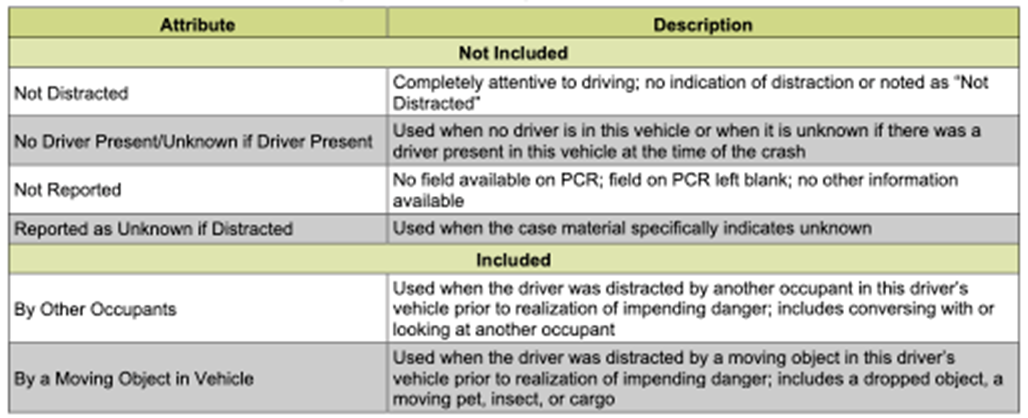

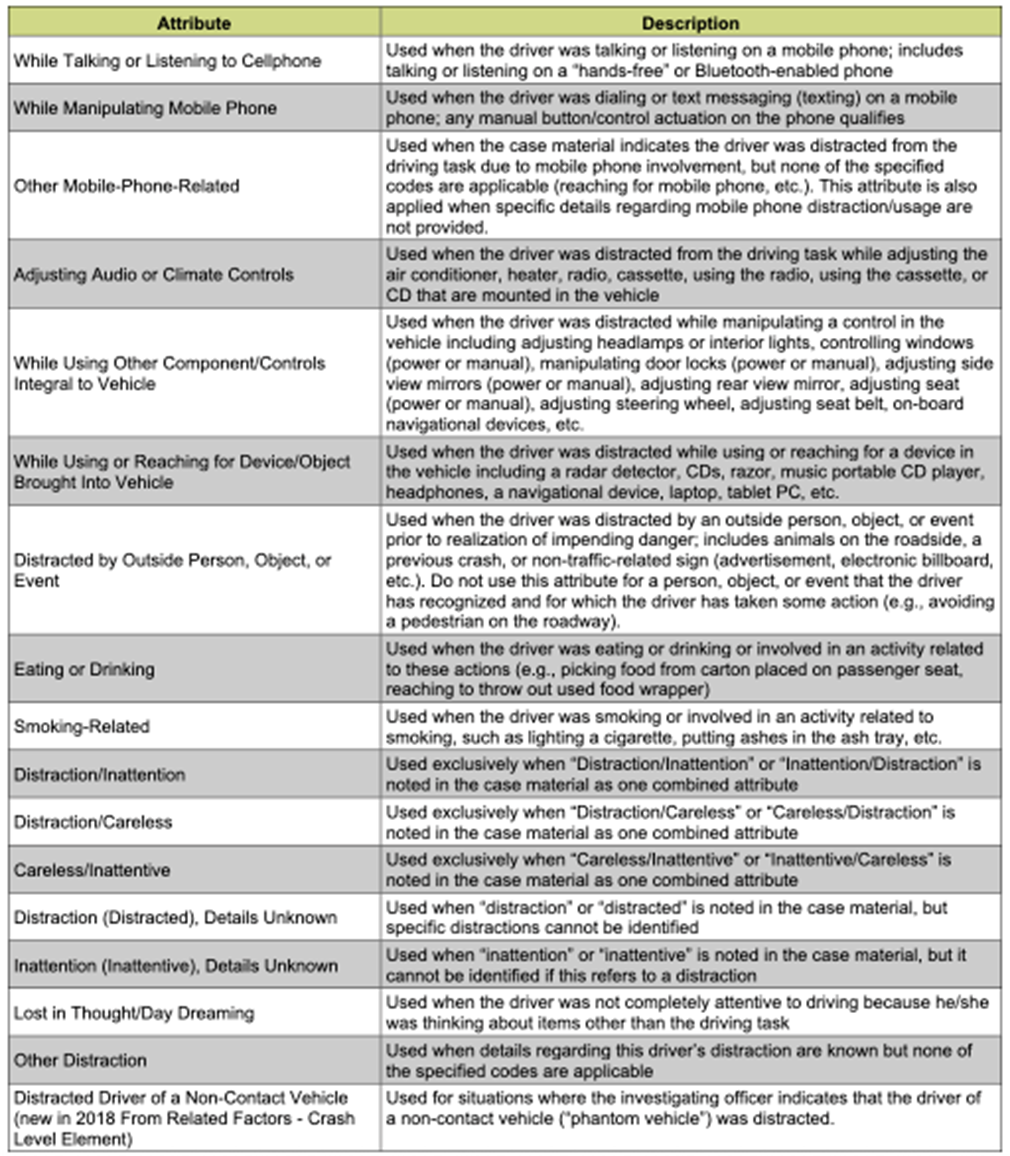

속성 선택

이 연구 노트의 방법론(Methodology) 섹션에서 논의한 바와 같이, 주의 분산 관련 교통사고 데이터를 얻기 위해 FARS와 CRSS를 활용하였다. 표 A-1에는 운전자 주의 분산 코딩을 위해 사용 가능한 모든 변수 속성과 그 의미를 설명하는 예시가 포함되어 있다. 이 코딩 체계는 FARS와 CRSS 모두에 적용 가능하다. 또한, 표 A-1에는 해당 속성이 주의 분산 관련 교통사고 분석에 포함되었는지도 표시되어 있다.

2012년에는 주(State)의 사고 보고서(PCR)에서 일반적으로 사용하는 주의 분산, 부주의, 부주의 운전 범주를 반영하기 위해 변수 속성이 변경되었다. 이러한 추가 속성은 보고서에서 나타난 행동을 보다 정확하게 분류할 수 있도록 한다.

데이터 한계

NHTSA는 운전자 주의 분산 관련 FARS 및 CRSS 데이터 수집과 보고에 한계가 있음을 인지하고 있다. FARS와 CRSS 데이터 수집은 사고 발생 후 작성된 경찰 사고 보고서(PCR)를 기반으로 한다.

주의 분산 데이터 수집에서 주목할 만한 문제 중 하나는 PCR 자체이다. PCR은 관할 구역마다 양식이 달라 보고의 일관성에 차이가 생긴다. 대부분의 변수는 거의 모든 PCR에서 포함되지만, 주의 분산 변수는 그렇지 않다. 일부 PCR에서는 주의 분산을 별도의 보고 항목으로 식별하지만, 다른 PCR에서는 별도 항목이 없으며 서술형(narrative) 부분에서 주의 분산을 파악한다. 이러한 보고 형식의 차이는 보고된 주의 분산 관련 교통사고 수치의 차이를 초래한다. 따라서 국가 또는 주 단위의 주의 분산 관련 사고 수치를 해석할 때는 일부 주에서 과소 보고되거나, 다른 주에서 과대 보고될 가능성을 감안해야 한다.

표 A-1. “운전자 주의 분산 요인(Driver Distracted by)” 요소에 포함된 속성과 2019–2023년 FARS 및 CRSS의 주의 분산 관련 정의 포함 여부

주의 분산 관련 교통사고 과소 보고의 잠재적 이유는 다음과 같다.

1. 자가 보고 데이터의 편향 가능성

운전 중 문자 메시지 작성과 같은 행위를 인정하는 자가 보고 데이터는 항상 편향(과소 보고 또는 허위 보고)의 영향을 받을 수 있다. 경우에 따라 사고 조사 경찰관이 주의 분산 정보를 얻을 수 있는 유일한 출처는 생존한 운전자의 사고 진술뿐일 수 있으며, 운전자가 문자 메시지 작성과 같은 부정적 행동을 인정할 가능성은 매우 낮다.

2. 운전자 사망 사고 시 정보 부족

사고로 운전자가 사망한 경우, 법 집행 기관은 사고 조사를 기반으로 주의 분산 여부를 보고해야 한다. 하지만 경찰은 주의 분산을 나타낼 수 있는 정보를 갖고 있지 않을 수 있으며, 조사 과정에서 증인 진술에 의존하게 되지만 이러한 증인 진술도 종종 확보되지 않을 수 있다.

3. 빠르게 변화하는 기술 환경

기술 변화 속도가 매우 빠르기 때문에, 새로운 기술과 기능을 반영하도록 사고 조사 보고서(PCR)를 업데이트하는 것은 어렵다. PCR에 광범위한 변경이 이루어지지 않으면 운전자와 장치 간 상호작용 데이터를 정확히 수집하기 어렵다.

외부 주의 분산 정량화의 어려움은 다음과 같다.

1. 외부 주의 분산의 구분 어려움

주의 분산 관련 교통사고 보고에서 외부 주의 분산이 별도의 유형으로 식별되는 경우가 많다. 일부 시나리오는 운전 작업과 관련된 외부 주의 분산일 수 있다(예: 도로 표지판을 보는 행위). 그러나 사고 보고서에서는 이러한 운전 관련 작업과 다른 외부 주의 분산(예: 이전 사고 현장이나 광고판 관찰)을 구분하지 않을 수 있다. 현재 외부 주의 분산 범주는 주의 분산 관련 교통사고 통계에 포함되어 집계된다.

주(State)별 운전 중 주의 분산 관련 최신 법률 정보는 Governors Highway Safety Association 웹사이트에서 확인할 수 있다:

https://ghsa.org/state-laws/issues/distracted%20driving

참고문헌

Blincoe, L., Miller, T., Wang, J.-S., Swedler, D., Coughlin, T., Lawrence, B., Guo, F., Klauer, S., & Dingus, T. (2023, February). The economic and societal impact of motor vehicle crashes, 2019 (Revised) (Report No. DOT HS 813 403). National Highway Traffic Safety Administration. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813403

National Center for Statistics and Analysis. (2025, April). Crash Report Sampling System analytical user’s manual, 2016-2023 (Report No. DOT HS 813 707). National Highway Traffic Safety Administration. https://crashstats.nhtsa.dot.gov/Api/Public/ViewPublication/813707

National Highway Traffic Safety Administration. (2010, April). Overview of the National Highway Traffic Safety Administration’s driver distraction program (Report No. DOT HS 811 299). www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/811299.pdf